Hast du schon einmal von Sättigungstauchen gehört? Ich ehrlich gesagt nicht – bis ich vor Kurzem auf eine unglaubliche Geschichte gestoßen bin, die jetzt in einem neu veröffentlichten Film eindrucksvoll erzählt wird.

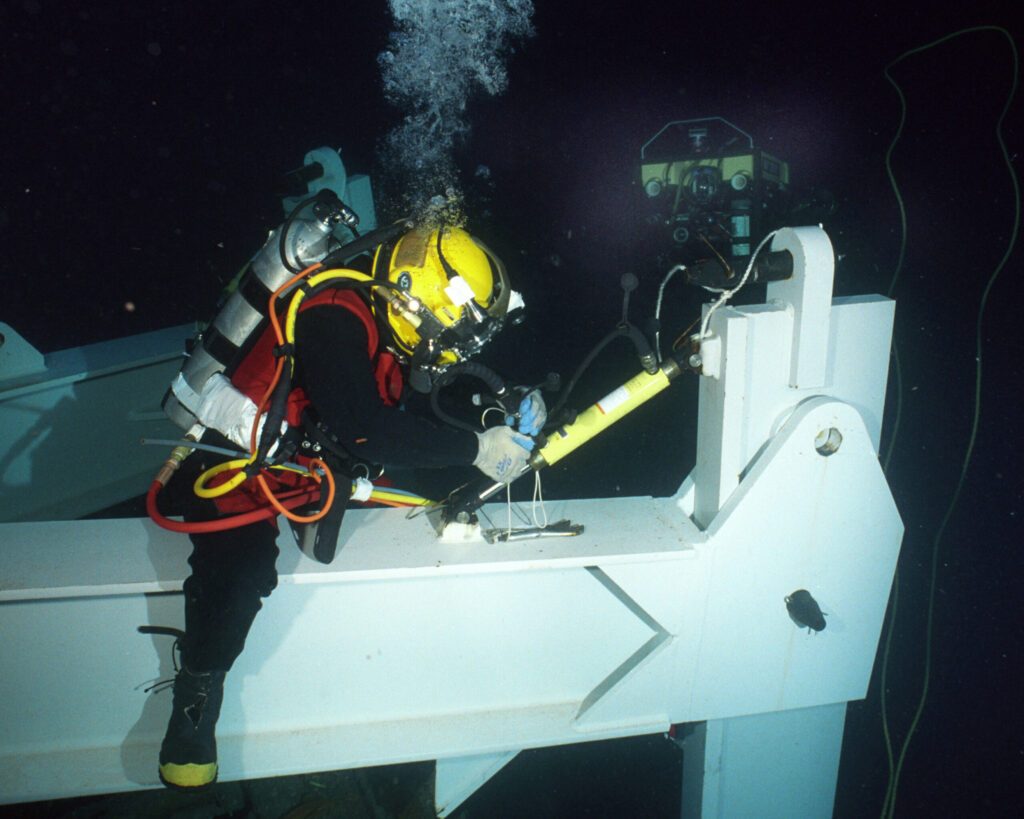

Sättigungstaucher sind die mutigen Männer, die im Offshore-Öl- und Gasbereich hochkomplexe Arbeiten durchführen: Sie warten, prüfen und erneuern Leitungen, Plattformstrukturen und andere Teile der Unterwasser-Infrastruktur. Die Herausforderung: Sie arbeiten in Tiefen von 100 bis 300 Metern unter der Meeresoberfläche.

Alle 10 Meter nimmt der Druck um eine Atmosphäre zu. In 100 Metern Tiefe herrscht also ungefähr das Zehnfache des Drucks, den wir an der Oberfläche spüren – Bedingungen, die enorme körperliche und mentale Auswirkungen haben.

In dieser Tiefe werden die Atemgase wie Wasser in einen Schwamm in das Gewebe des Körpers gedrückt. Nach ein paar Tagen ist dieser „Schwamm“ vollständig vollgesogen – der Körper ist gesättigt. Von da an können Taucher nur noch extrem langsam wieder an die Oberfläche zurück. Zu schneller Aufstieg würde dazu führen, dass sich die gelösten Gase gefährlich ausdehnen – mit potenziell tödlichen Folgen.

Deshalb verbringen diese Taucher zunächst Tage oder Wochen in kleinen, engen Druckkammern, um ihren Körper sicher in diesen Sättigungszustand zu bringen. Und genauso lange dauert es später wieder zurück – wenn der Körper ganz langsam „entlastet“ wird. Es ist hart, gefährlich und sehr fordernd.

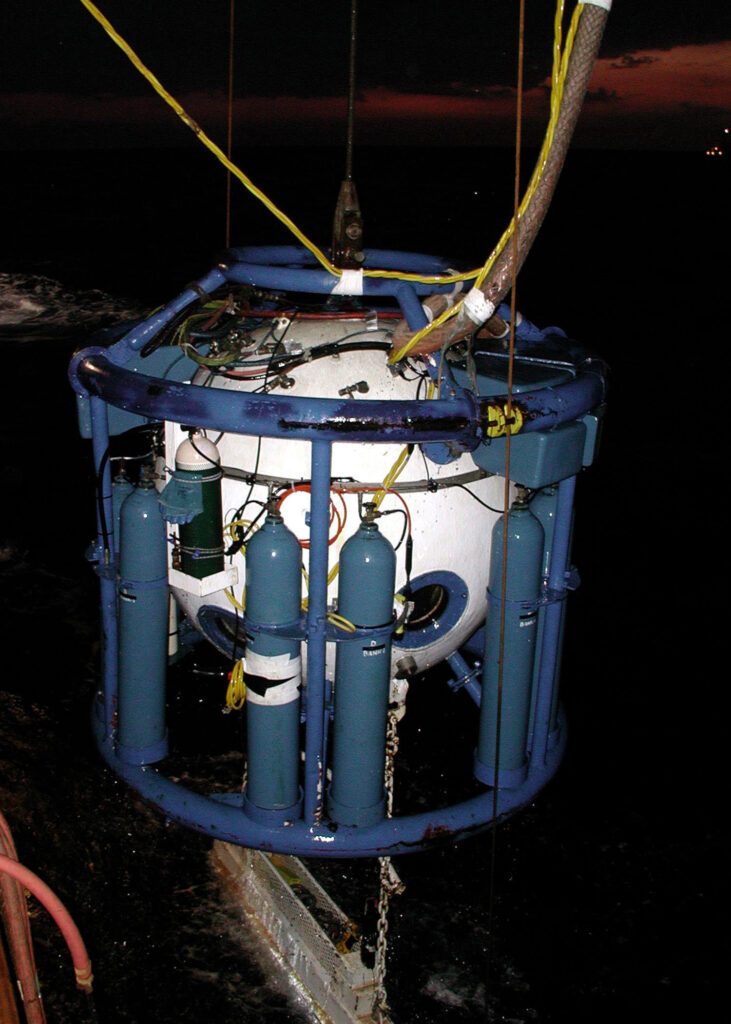

Sobald sie bereit für die Arbeit am Meeresgrund sind, werden sie in einer Taucherglocke – einer sogenannten Diver Transfer Capsule – zum Einsatzort hinuntergelassen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_010707-N-3093M-003_Diver_Transfer_Capsule.jpg

Zwei Taucher verlassen dann die Glocke, jeder über einen Versorgungsschlauch verbunden: Heißwasser, Atemgas, Kommunikation. Ein dritter Taucher bleibt in der Glocke und unterstützt sie von dort. Ein Einsatz dauert etwa sechs Stunden, danach geht es zurück in die Kammer zum Ausruhen und Regenerieren.

Stell dir vor, du steigst hinab in eine Dunkelheit, in der du nicht mehr erkennen kannst, wo das Meer endet und dein eigener Atem beginnt. Das Wasser ist eiskalt, die Sicht fast null, die Strömung schiebt dich wohin es eben gerade geht. Selbst mit geheiztem Anzug und starken Lampen tastest du dich mehr nach vorn, als dass du sehen kannst.

Es gibt keinen Spielraum für Fehler – nur Druck, Stille und tiefes Vertrauen in dein Equipment und in dein Team.

Und nun stell dir vor, etwas geht schief.

Ein schwerer Sturm zieht über die tückische Nordsee, das Tauchschiff verliert die Energieversorgung, beginnt abzutreiben und löst sich vom computergesteuerten Positionierungssystem. Zwei Taucher arbeiten 120 Meter unter der Oberfläche und sollen sofort zurück in die Glocke.

Doch bei einem verfängt sich der Versorgungsschlauch in der Struktur, reißt – und er hat plötzlich nur noch wenige Minuten Atemgas, einen ungeheizten Anzug und praktisch keine realistische Chance auf Rettung.

Ich verrate nicht, wie es weitergeht.

Diese dramatische Situation wird im Film Last Breath, der dieses Jahr erschienen ist und auf einer Dokumentation von 2019 basiert, eindrucksvoll dargestellt.

Was ich aber ohne zu viel zu verraten sagen kann: Was passiert, ist außergewöhnlich. Der Film lässt einen lange darüber nachdenken, was es bedeutet, weiterzumachen, wenn eigentlich alles dagegen spricht.

Als ich sowohl den Originalfilm als auch die neue Version gesehen habe, ist mir eine starke Parallele zu heute aufgefallen.

Wir gehen jetzt in die sogenannte „Festzeit“. Für viele fühlt sie sich aber eher an wie ein Tauchgang mit enormem Druck: so viel, das noch abgeschlossen werden muss, so viel, das noch erledigt werden will – und erst danach kommt der Moment der „Dekompression“.

Zwei Dinge sind mir aus dem Film besonders hängen geblieben.

Zum einen die Teamarbeit rund um den Tauchunfall. Jeder hat den anderen unterstützt – ohne lange über Wahrscheinlichkeiten oder Erfolgschancen nachzudenken. Dieses Miteinander war am Ende genauso entscheidend wie die Technik und der lange Druckausgleich davor und danach.

Zum anderen die Erkenntnis, dass auch wir in dieser intensiven Jahresphase einen eigenen, bewussten Weg zurück an die Oberfläche brauchen. Einen persönlichen Prozess der Dekompression, wenn wir durch die letzten Wochen des Jahres tauchen: Zeit für Ruhe. Zeit für Reflexion. Zeit für Erholung. Denn wenn wir uns diese Zeit nicht selbst nehmen – wer wird es sonst für uns tun?

Meine Einladung an dich:

Wenn der Druck zum Jahresende steigt und sich alles ein wenig anfühlt wie ein Tauchgang in 100 Meter Tiefe – kalt, dunkel, eng – dann hebe den Kopf, bleib im Kontakt mit deinem Team, und finde deinen eigenen Rhythmus der Dekompression. So kommst du stabil durch diese Phase – und vielleicht gelingt es dir sogar, die sinnvolle Arbeit unter Druck zu würdigen.

Und an einem dieser kalten Winterabende: Mach es dir auf dem Sofa gemütlich und schau dir diesen spannenden Film an. Er erinnert uns daran, dass selbst in der tiefsten Dunkelheit Wunder möglich sind – besonders dann, wenn Menschen nicht aufgeben und füreinander da sind.

Leave a Reply